Port-Marly, première semaine d’avril 1876. Début

d’après-midi. Ciel nuageux et bas. Vent frais, humide, avec bourrasques passagères.

Alfred Sisley, récemment installé avec sa famille à Port-Marly, est dehors

depuis les premières heures de cette journée plutôt froide. Il a emporté ses

tubes de couleur, ses pinceaux, un carnet de croquis, quelques crayons et bien

sûr sa palette qu’il a pris soin d’envelopper d’une pièce de coton épais, afin

de la protéger de l’humidité. Rue de Paris, près de l’auberge encore ouverte, il

a loué une barque pour la journée, ne sachant pas exactement combien de temps

ça lui prendrait pour peindre ce qu’il veut peindre. Les villageois l’ont tout de même regardé

avec étonnement, lorsqu’ils l’ont vu remonter vers chez Lefranc, le marchand de

vins local, dont la bâtisse est pour le moment tout-à-fait cernée par la crue

de la Seine. Il a fait amarrer sa barque à un pylône tout proche et a commencé

à sortir son matériel de peinture. Maintenant, il s’agit de ne rien perdre de

son temps d’observation qu’il sait compté. D’habitude, il peint seul sur le

motif des heures, parfois des journées entières. Mais aujourd’hui, c’est différent.

La crue de la Seine est un événement à ne pas manquer et les curieux, en barque

ou groupés sur le ponton le long de chez Lefranc, ne manquent pas. Pourtant, il

faut peindre avec minutie ce qui passe si vite. Capter cet instant suspendu.

Saisir la vie.

D’abord

le ciel. Celui-ci est gros de pluie, instable, pommelé et dans les tons gris

bleutés. Ciel mouillé et aujourd’hui si bas qu’il touche presque l’eau de la

Seine. Quelques corneilles aperçues un instant plus tôt, tournoyant au-dessus

de l’eau, puis disparaissant d’un coup d’ailes derrière le rideau de nuages.

Tout bouge. Quelle couleur, cette eau aux reflets si changeants ? Sisley

hésite. C’est qu’il peint à hauteur d’homme et non depuis quelque improbable

point de vue, perché sur une colline ou depuis un bâtiment. Il sait bien que

dans certaines conditions de luminosité, l’eau peut devenir un «autre ciel»,

dans lequel les variations atmosphériques s’y déclinent comme elles le feraient

dans le ciel d’en-haut. L’air absent, il contemple ce paysage aquatique et

lumineux, saisit l’impression qui s’empare de son être devant ce spectacle

éternellement changeant.

Son regard extrêmement sensible s’abandonne à la vérité du réel, aux infimes modulations de la lumière, à l’ombre dorée qui danse autour des vieilles pierres du bâtiment. Peu à peu, son esprit pénètre à l’intérieur de cette architecture invisible, y esquisse les lignes de force, en dégage par plans successifs sa structure interne, jusqu’à ce qu’enfin ses yeux puissent voir l’espace, s’y mouvoir et en apprécier la profondeur, la densité. Oui, c’est bien cela qu’il cherche dans chacun de ses paysages peints : dégager l’architecture spatiale de la nature, la révéler au regard, non pas par un dessin et une touche classiques comme on le lui a appris dans l’atelier de Charles Gleyre, mais par un sens de la couleur et des harmonies tonales, une approche légère et aérienne de la lumière.

Son regard extrêmement sensible s’abandonne à la vérité du réel, aux infimes modulations de la lumière, à l’ombre dorée qui danse autour des vieilles pierres du bâtiment. Peu à peu, son esprit pénètre à l’intérieur de cette architecture invisible, y esquisse les lignes de force, en dégage par plans successifs sa structure interne, jusqu’à ce qu’enfin ses yeux puissent voir l’espace, s’y mouvoir et en apprécier la profondeur, la densité. Oui, c’est bien cela qu’il cherche dans chacun de ses paysages peints : dégager l’architecture spatiale de la nature, la révéler au regard, non pas par un dessin et une touche classiques comme on le lui a appris dans l’atelier de Charles Gleyre, mais par un sens de la couleur et des harmonies tonales, une approche légère et aérienne de la lumière.

Bien calé dans sa barque, le peintre se laisse

doucement bercer par les remous de l’eau. Pourtant, il ne rêve pas. D’ailleurs,

l’air vif aurait tôt fait de le ramener à la réalité. Bien sûr, il aime

passionnément l’eau, celle des rives de la Seine parcourues inlassablement ou

encore celles du Loing qu’il a découvertes il y a peu et qu’il se promet de

revoir. N’est-il pas Anglais après tout ? Un insulaire donc. Oui, il est à

lui seul une île au milieu d’un territoire qu’il connaît sur le bout du

pinceau, mais dont la diversité le surprend toujours. Il a bien ri plus tôt,

quand son guide lui a dit sans manières «Ah

ben vous, les Anglais !». C’est vrai que lui demander de ramer doucement

autour du pylône où la barque qu’il a louée est amarrée, peut surprendre. Il a

essayé - avec son français encore étrangement chantant après plus de trente ans

passés en France – d’expliquer à son guide ce qu’il voulait ainsi obtenir. En

pure perte et c’est très bien ainsi. Car Sisley préfère le silence lorsqu’il

peint. Les mots, il les réserve pour Marie, son épouse bien-aimée et pour ses

enfants, Pierre et Jeanne. Avant, il les distribuait à la ronde, du temps où

avec Monet, Renoir et Bazille, il se rendait chez le père Paillard à l’auberge

du Cheval Blanc, à Chailly-en-Bière.

Avec eux, il vivait l’aventure passionnante de la lumière, il s’emballait pour la texture d’un nuage, le clapotis des vagues ou le tremblement des peupliers au bord de l’eau. Tout était là, à portée de l’œil et de la main. Parfois, il se demande si ses amis n’ont pas un peu trop vite abandonné le geste au profit du seul regard. Son instinct lui dit que l’un ne va pas sans l’autre, même si la «nouvelle manière » se nourrit de la sensation produite par l’instant, l’ineffable. Bref, tout ce qui est vu fugacement et qui se passe entièrement d’une histoire ou d’un prétexte. Une optique avant tout. Mais, la peinture est-elle seulement une impression venue se poser sur la rétine ? Y a-t-il autre chose de plus profond ? Quelque chose à découvrir derrière la surface hypersensible de l’œil ?

Avec eux, il vivait l’aventure passionnante de la lumière, il s’emballait pour la texture d’un nuage, le clapotis des vagues ou le tremblement des peupliers au bord de l’eau. Tout était là, à portée de l’œil et de la main. Parfois, il se demande si ses amis n’ont pas un peu trop vite abandonné le geste au profit du seul regard. Son instinct lui dit que l’un ne va pas sans l’autre, même si la «nouvelle manière » se nourrit de la sensation produite par l’instant, l’ineffable. Bref, tout ce qui est vu fugacement et qui se passe entièrement d’une histoire ou d’un prétexte. Une optique avant tout. Mais, la peinture est-elle seulement une impression venue se poser sur la rétine ? Y a-t-il autre chose de plus profond ? Quelque chose à découvrir derrière la surface hypersensible de l’œil ?

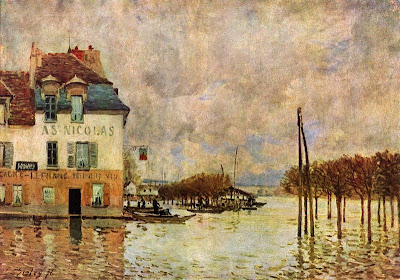

"L'Inondation à Port-Marly", Alfred Sisley, 1876, huile sur toile 50,5 x 61 cm,

Musée d'Orsay, Paris

« L’Inondation

à Port-Marly » (1876), toile présentée à la Deuxième exposition des

impressionnistes de 1876, fait partie du cycle fluvial des Inondations, que le peintre réalisa entre 1874 et 1877, durant son

séjour dans la commune de Port-Marly, jusqu’en 1878. Alfred Sisley, citoyen

britannique né en 1839 à Paris et décédé en 1899 à Moret-sur-Loing, est le

moins connu des peintres impressionnistes. Ami de la première heure de Monet,

Renoir et Bazille, il décide après un bref passage dans l’atelier de Charles Gleyre

- le successeur de Paul Delaroche - d’aller peindre directement sur le motif en

forêt de Fontainebleau et à Barbizon. A l’exception de quelques natures mortes,

de deux scènes d’intérieur et d’un double portrait, Alfred Sisley se consacra

essentiellement aux paysages, notamment ceux d’Ile de France, avec une

prédilection pour les thèmes du ciel, de l’eau et des chemins de halage ou

forestiers.

Dans «L’Inondation à Port-Marly », on retrouve la passion du peintre pour les paysages fluviaux et les grands ciels mouvants. La toile réalisée pendant une période professionnellement difficile de la vie du peintre, nous montre la crue de la Seine en mars 1876. Malgré le sujet plutôt sinistre, Sisley n’insiste pas sur les aspects catastrophiques de l’événement. L’eau qui monte inexorablement et menace de transformer ce paisible village des bords de Seine en une Venise improvisée, ne l’empêche nullement de percevoir les accords de tons ocres et roses de la maison Lefranc, avec ceux mordorés des alignements d’arbres à droite et au centre de la composition. Le ciel qui domine la composition est contrebalancé par l’étendue d’eau aux reflets changeants. C’est la lumière de l’eau et du ciel qui unifie le paysage et l’harmonise visuellement, tandis que le tremblé de la touche capte tout en douceur, la vibration de l’atmosphère en une sorte de frémissement tactile.

Dans «L’Inondation à Port-Marly », on retrouve la passion du peintre pour les paysages fluviaux et les grands ciels mouvants. La toile réalisée pendant une période professionnellement difficile de la vie du peintre, nous montre la crue de la Seine en mars 1876. Malgré le sujet plutôt sinistre, Sisley n’insiste pas sur les aspects catastrophiques de l’événement. L’eau qui monte inexorablement et menace de transformer ce paisible village des bords de Seine en une Venise improvisée, ne l’empêche nullement de percevoir les accords de tons ocres et roses de la maison Lefranc, avec ceux mordorés des alignements d’arbres à droite et au centre de la composition. Le ciel qui domine la composition est contrebalancé par l’étendue d’eau aux reflets changeants. C’est la lumière de l’eau et du ciel qui unifie le paysage et l’harmonise visuellement, tandis que le tremblé de la touche capte tout en douceur, la vibration de l’atmosphère en une sorte de frémissement tactile.

Cela

fait maintenant deux bonnes heures que Sisley, campé dans sa barque-atelier de

fortune, flotte comme un bouchon autour de l’axe incertain du ponton

d’amarrage. Il a déjà réalisé plusieurs croquis du ciel et de l’eau, puis des

arbres à demi-immergés. Il regarde de nouveau le ciel qu’il a divisé en plans

successifs et l’espace du paysage qu’il a délicatement «creusé», à l’aide de

subtiles harmonies tonales. Et l’eau ? Il pense à Venise qu’il n’a jamais

vue, mais dont son œil de peintre connaît instinctivement les nuances de tons.

Il se souvient aussi de la Tamise qu’il a peinte à plusieurs reprises. Vert ?

Oui, c’est cela. Du vert Véronèse, pour restituer cette lumière aquatique, sa

texture presque végétale. A mesure que sa main dessine sur les pages vierges de

son carnet, son esprit ne peut s’empêcher d’explorer l’espace qu’il a devant

ses yeux. Passé le stade de l’émotion visuelle que lui procure chaque fois la

découverte d’un nouveau paysage, son œil exercé établit les connexions

invisibles entre l’organique et le visuel, le sensible et le pensé. Il voit

comme il peint, c’est-à-dire avec tous ses sens. Il faut dire qu’il a fréquenté

la bonne école !

Comment oublier l’enchantement simple éprouvé en découvrant pour la première fois – du temps de sa jeunesse - les paysages de Turner, Constable et Bonington ? Londres, où il effectua un retour aux sources tout naturel, à travers chaque peinture de paysage inlassablement contemplée dans les musées de la ville. Mais ce ne sont pas seulement ses compatriotes qui l’émeuvent et l’inspirent. Il sait aussi tout ce qu’il doit aux grands peintres français du sensible : à Corot, à Daubigny, à Rousseau et à Courbet. Cela fait longtemps qu’il a compris que si c’est l’émotion qui anime le tableau, c’est l’atmosphère qui y circule librement qui en prolonge la vie. Un autre ciel maintenant. Celui-là se gonfle par endroits, comme des voiles aux clartés mauves portées par les remous de l’air.

Par endroits, de petites touches de bleu ardoisé viennent se prendre dans les filets des nuages mouvants. Ceux-ci, légèrement pommelés, s’éclairent ici et là de gouttes de lumière aux reflets de vieil or. Peu à peu, espace et lumière se rejoignent et fusionnent à l’horizon, dans cette vision aquatique et lumineuse qui n’est plus seulement la sienne, mais aussi celle de Ruisdael, de Constable et de Corot. Et en cette journée d’un gris très doux et teintée de mélancolie, le peintre réalise que ce qu’il peint depuis si longtemps, ce n’est pas l’impression que lui laisse chaque paysage vu, mais la métamorphose des formes saisies dans leur environnement naturel. L’instant dans la durée.

Comment oublier l’enchantement simple éprouvé en découvrant pour la première fois – du temps de sa jeunesse - les paysages de Turner, Constable et Bonington ? Londres, où il effectua un retour aux sources tout naturel, à travers chaque peinture de paysage inlassablement contemplée dans les musées de la ville. Mais ce ne sont pas seulement ses compatriotes qui l’émeuvent et l’inspirent. Il sait aussi tout ce qu’il doit aux grands peintres français du sensible : à Corot, à Daubigny, à Rousseau et à Courbet. Cela fait longtemps qu’il a compris que si c’est l’émotion qui anime le tableau, c’est l’atmosphère qui y circule librement qui en prolonge la vie. Un autre ciel maintenant. Celui-là se gonfle par endroits, comme des voiles aux clartés mauves portées par les remous de l’air.

Par endroits, de petites touches de bleu ardoisé viennent se prendre dans les filets des nuages mouvants. Ceux-ci, légèrement pommelés, s’éclairent ici et là de gouttes de lumière aux reflets de vieil or. Peu à peu, espace et lumière se rejoignent et fusionnent à l’horizon, dans cette vision aquatique et lumineuse qui n’est plus seulement la sienne, mais aussi celle de Ruisdael, de Constable et de Corot. Et en cette journée d’un gris très doux et teintée de mélancolie, le peintre réalise que ce qu’il peint depuis si longtemps, ce n’est pas l’impression que lui laisse chaque paysage vu, mais la métamorphose des formes saisies dans leur environnement naturel. L’instant dans la durée.

Forêt de Louveciennes près de Bougival, bords de la

Drionne, troisième semaine de juin de l’année 1878. Milieu de l’après-midi.

Temps doux et ensoleillé. Ciel clair et délicatement zébré de nuages. Très

légère brise soufflant par intermittence, un air encore un peu chaud. La forêt

est un monde clos où la vie secrète des ombres et de la lumière, des

tremblements dans les feuillages et des humeurs du ciel, se déroule à l’abri

des regards. Il faut être attentif si l’on veut saisir la mobilité mystérieuse

de la nature, entendre la voix des arbres, si ténue parfois qu’elle confine au

silence. Un ciel, un ruisseau et ses berges où sont plantés de grands peupliers

majestueux. Tandis que sa main tente de retenir sur la toile ce que son œil a vu

- la nature dans sa simplicité, dans sa vérité même - Alfred Sisley fredonne

quelques notes du «Scherzo» du

Septuor de Beethoven. Il sourit, car il est heureux. Oui, heureux malgré tous

les revers de fortune qu’il a connus.

Heureux, même si ses tableaux ne se vendent pas ou si mal. Son cœur meurtri chante cette phrase si gaie et qui fait écho au bonheur qu’il a toujours éprouvé de peindre, contre vents et marées. Encore un paysage ? Eh oui ! Est-ce sa faute si ses pas le ramènent toujours aux mêmes endroits ? Oh, il sait bien qu’il pourrait essayer de sortir de son coin chéri d’Ile de France, d’aller planter son chevalet au beau milieu d’une gare pleine de bruits et de fumées, comme son grand ami Monet l’a fait avec succès un an plus tôt. Mais il ne peut pas. Il n’est pas ainsi fait. Et ce n’est pas faute de procéder à de nouvelles expérimentations picturales, comme il l’a fait l’année passée lors de la Troisième exposition des peintres impressionnistes. Nouvelle manière et nouvel accrochage, qu’il a confié cette fois à Paul Durand-Ruel, le collectionneur et marchand de tableaux parisiens. Un envoi de dix-sept paysages, tous inédits et tous peints directement sur le motif. Mais à part une ou deux critiques favorables, le public n’est pas venu et il n’a rien vendu. Tant pis. Il faut peindre, c’est tout. Tout passe si vite. Le temps…

Heureux, même si ses tableaux ne se vendent pas ou si mal. Son cœur meurtri chante cette phrase si gaie et qui fait écho au bonheur qu’il a toujours éprouvé de peindre, contre vents et marées. Encore un paysage ? Eh oui ! Est-ce sa faute si ses pas le ramènent toujours aux mêmes endroits ? Oh, il sait bien qu’il pourrait essayer de sortir de son coin chéri d’Ile de France, d’aller planter son chevalet au beau milieu d’une gare pleine de bruits et de fumées, comme son grand ami Monet l’a fait avec succès un an plus tôt. Mais il ne peut pas. Il n’est pas ainsi fait. Et ce n’est pas faute de procéder à de nouvelles expérimentations picturales, comme il l’a fait l’année passée lors de la Troisième exposition des peintres impressionnistes. Nouvelle manière et nouvel accrochage, qu’il a confié cette fois à Paul Durand-Ruel, le collectionneur et marchand de tableaux parisiens. Un envoi de dix-sept paysages, tous inédits et tous peints directement sur le motif. Mais à part une ou deux critiques favorables, le public n’est pas venu et il n’a rien vendu. Tant pis. Il faut peindre, c’est tout. Tout passe si vite. Le temps…

Frémissements.

Après une matinée passée à marcher dans les bois à la recherche du coin préféré

pour peindre, Alfred Sisley a finalement planté son chevalet sur les bords du

ruisseau de la Drionne, qu’il avait découvert par hasard quelques jours

auparavant. Il était parti sans son matériel de peinture en compagnie de son

fils Pierre, faire le tour des localités proches de Sèvres où il demeurait

alors. Le manque d’argent encore plus criant que d’habitude, l’obligeait à

chercher un nouveau logement pour sa famille, moins cher et sans doute plus

petit. Le cœur morose, la marche silencieuse sur les mauvaises routes qui n’en

finissent plus. Soleil de midi, lourd comme du plomb. De chaque côté de la

route, des champs à perte de vue. Soudain, quelques alouettes - pointes

de blanc de zinc, bistre sur blet – leur vol sinueux et bas, comme la trace

d’un pinceau invisible. Ciel haut sans nuages, presque noyé dans la chaleur.

Touches de bleu de Brême, blanc de zinc, vert absinthe et ocre doré. Lumière étale. Pourtant, le paysage «remue» devant les yeux du peintre. Son regard est happé dans cette tapisserie chromatique qui flotte dans l’espace, tout autour de lui. Il se souvient de Corot, un grand amoureux de la nature, comme lui. «Soumettons-nous à l’impression première», disait-il. Oui, mais il faut dépasser même cela. L’œil ne voit que jusqu’à un certain point. Après, c’est la main qui prend le relais. Le geste qui s’élance dans l’espace pour en dégager, croquis après croquis, la structure des formes. Sisley croit en cela. L’univers sensible, pour insaisissable et subtil qu’il soit, repose sur une géométrie invisible mais néanmoins réelle. Et ce qui transforme tout, c’est la lumière. Comme celle aperçue là-bas, à la lisière du bois.

Touches de bleu de Brême, blanc de zinc, vert absinthe et ocre doré. Lumière étale. Pourtant, le paysage «remue» devant les yeux du peintre. Son regard est happé dans cette tapisserie chromatique qui flotte dans l’espace, tout autour de lui. Il se souvient de Corot, un grand amoureux de la nature, comme lui. «Soumettons-nous à l’impression première», disait-il. Oui, mais il faut dépasser même cela. L’œil ne voit que jusqu’à un certain point. Après, c’est la main qui prend le relais. Le geste qui s’élance dans l’espace pour en dégager, croquis après croquis, la structure des formes. Sisley croit en cela. L’univers sensible, pour insaisissable et subtil qu’il soit, repose sur une géométrie invisible mais néanmoins réelle. Et ce qui transforme tout, c’est la lumière. Comme celle aperçue là-bas, à la lisière du bois.

"Le repos au bord du ruisseau, lisière de bois", Alfred Sisley, 1878, huile sur toile 73,5 x

80,5 cm, Musée d'Orsay, Paris

Dans «Le repos

au bord de l’eau, lisière de bois», peint en 1878, Sisley retrouve un de

ses motifs préférés. Comme Corot, le peintre aime passionnément les arbres

qu’il a peints au fil des saisons ou de l’eau et sous des lumières variées. Dans

cette toile où se trouvent réunis le ciel, l’eau et les arbres, Sisley nous

dévoile avec toute sa délicatesse habituelle, un coin de ce pays d’Ile de

France qu’il aime tant. Fidèle à sa méthode de travail, la composition repose

sur un dessin et une organisation spatiale rigoureux. C’est d’ailleurs le

dessin qui permet au peintre de jauger et d’agencer entre elles les différentes

densités des éléments : le ciel, l’eau, la terre et la végétation. Mais

pour Sisley dont l’art puise à deux sources distinctes ; celle des

aquarellistes anglais, avec Constable, Turner et Bonington et celle des

paysagistes français, avec Daubigny, Corot, Rousseau et Courbet ; la

peinture de paysage est une poésie consciente de l’impression laissée par la

nature.

En regardant de plus près «Le repos au bord de l’eau, lisière de bois», on constate que la sensibilité vagabonde du peintre est à tout moment tempérée par une maîtrise de la représentation de l’espace. De plus, Sisley n’hésite pas à employer des factures différentes dans un même tableau, en fonction de ce qui est représenté. En fait, toute l’approche de Sisley est fondée sur cet équilibre délicat entre le sentiment de la nature et la vérité de ce qu’il voit. L’humilité du regard et de la main aboutissent tout naturellement, à créer dans ce tableau un instantané du monde sensible fidèle à la vie secrète des formes, vues de l’intérieur et non purement «chromatiques».

En regardant de plus près «Le repos au bord de l’eau, lisière de bois», on constate que la sensibilité vagabonde du peintre est à tout moment tempérée par une maîtrise de la représentation de l’espace. De plus, Sisley n’hésite pas à employer des factures différentes dans un même tableau, en fonction de ce qui est représenté. En fait, toute l’approche de Sisley est fondée sur cet équilibre délicat entre le sentiment de la nature et la vérité de ce qu’il voit. L’humilité du regard et de la main aboutissent tout naturellement, à créer dans ce tableau un instantané du monde sensible fidèle à la vie secrète des formes, vues de l’intérieur et non purement «chromatiques».

Tout

est lié. Par où a-t-il commencé ce tableau ? Par le ciel, comme à

l’accoutumée ? Sisley ne sait plus. Il ne veut plus distinguer les choses

avec trop d’acuité, de peur de les dénaturer. Il regarde. Il voit. De mieux en

mieux. Du moins, l’espère-t-il. Il écoute aussi. Car il a compris maintenant,

que peindre c’est relier les choses entre elles. Dans ses paysages, ce qu’il

recherche désormais, c’est la circulation naturelle des éléments de la nature.

Oui, voilà ce qui le préoccupe à présent. L’air est si bon ici ! Le bord

du ruisseau est frais et la cime touffue des arbres le protège des ardeurs du

soleil. Il pense à Marie, sa femme. Il la voit, humble et sereine, lisant dans

leur jardin. Il la voit aussi lisant, assise au bord du ruisseau, qui prend vie

sous son pinceau.

Elle est entrée dans sa lecture comme elle l’a fait dans ce sous-bois, sans bruit. Silencieuse et attentive à ne rien perturber dans cette harmonie secrète du vivant. Et les arbres ? Sisley a pour eux une tendresse infinie. Touffus ou dénudés, penchés au bord de l’eau ou plantés le long des chemins de campagne, il connaît sur le bout du cœur leur texture, leurs harmonies tonales et même jusqu’à leur densité. Finalement, il leur ressemble de plus en plus. Solitaire, silencieux et opiniâtre. Ceux de ce sous-bois scandent l’espace avec une grâce tranquille qui l’émeut profondément. La masse de leur feuillage vert profond est tamisée par la lumière qui ne pénètre qu’obliquement, dans cette partie-ci de la forêt. C’est elle qui donne, à ce camaïeu de verts, des reflets gris-argent.

Le peintre regarde l’eau de la Drionne qui s’écoule doucement dans le sous-bois. Son pinceau en suit le cours, l’accompagne tranquillement, comme il le fait de toute chose. A quoi pense-t-il ? La trouée du ciel, là-haut dans les feuillages ? Quelle couleur et quelle texture ? Son esprit rêve, tandis que sa main peint. Il est à la fois, dans et hors de l’espace pictural. Il est immergé dans le réel, dans cette matière éternellement changeante et qu’il ne cherche pas à transfigurer, mais à habiter. Qu’il peigne une inondation à Port-Marly ou un ruisseau dans un sous-bois, tout son art est au service d’une seule quête : la vérité des formes. Oh, il sait bien que la permanence du monde est irréalisable, mais peut-être qu’en se concentrant sur le rapport des choses avec leur environnement, il pourra saisir ce qu’il y a d’immuable en elles ? Mi- rêveur, mi- topographe, le peintre œuvre à la charnière fragile de l’instant et de la durée. Au cœur du monde sensible. Le temps pour Alfred Sisley, est une suite opiniâtre et douce de paysages.

Elle est entrée dans sa lecture comme elle l’a fait dans ce sous-bois, sans bruit. Silencieuse et attentive à ne rien perturber dans cette harmonie secrète du vivant. Et les arbres ? Sisley a pour eux une tendresse infinie. Touffus ou dénudés, penchés au bord de l’eau ou plantés le long des chemins de campagne, il connaît sur le bout du cœur leur texture, leurs harmonies tonales et même jusqu’à leur densité. Finalement, il leur ressemble de plus en plus. Solitaire, silencieux et opiniâtre. Ceux de ce sous-bois scandent l’espace avec une grâce tranquille qui l’émeut profondément. La masse de leur feuillage vert profond est tamisée par la lumière qui ne pénètre qu’obliquement, dans cette partie-ci de la forêt. C’est elle qui donne, à ce camaïeu de verts, des reflets gris-argent.

Le peintre regarde l’eau de la Drionne qui s’écoule doucement dans le sous-bois. Son pinceau en suit le cours, l’accompagne tranquillement, comme il le fait de toute chose. A quoi pense-t-il ? La trouée du ciel, là-haut dans les feuillages ? Quelle couleur et quelle texture ? Son esprit rêve, tandis que sa main peint. Il est à la fois, dans et hors de l’espace pictural. Il est immergé dans le réel, dans cette matière éternellement changeante et qu’il ne cherche pas à transfigurer, mais à habiter. Qu’il peigne une inondation à Port-Marly ou un ruisseau dans un sous-bois, tout son art est au service d’une seule quête : la vérité des formes. Oh, il sait bien que la permanence du monde est irréalisable, mais peut-être qu’en se concentrant sur le rapport des choses avec leur environnement, il pourra saisir ce qu’il y a d’immuable en elles ? Mi- rêveur, mi- topographe, le peintre œuvre à la charnière fragile de l’instant et de la durée. Au cœur du monde sensible. Le temps pour Alfred Sisley, est une suite opiniâtre et douce de paysages.

© Ariane Kveld Jaks 2013.04.19.